固态锂电池龙头股票,固态电池:新能源赛道的“潜力股”,这些新突破你知道吗?

固态电池为啥这么 “能”?

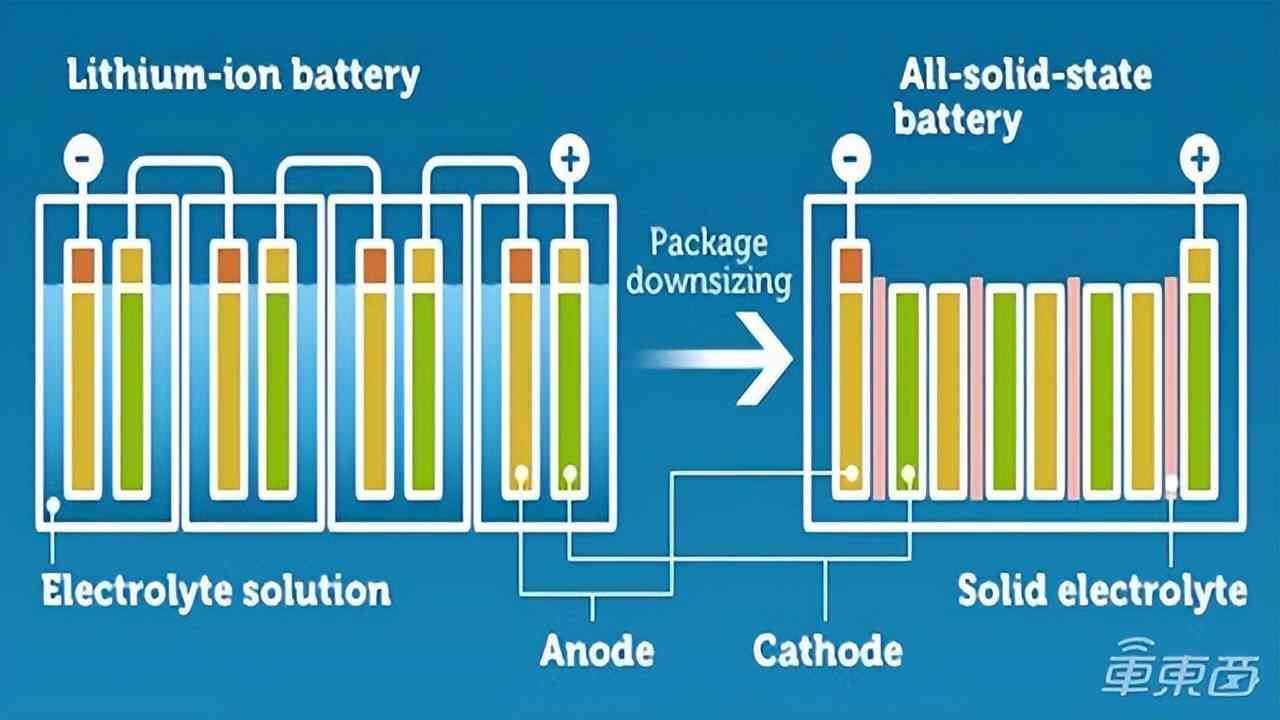

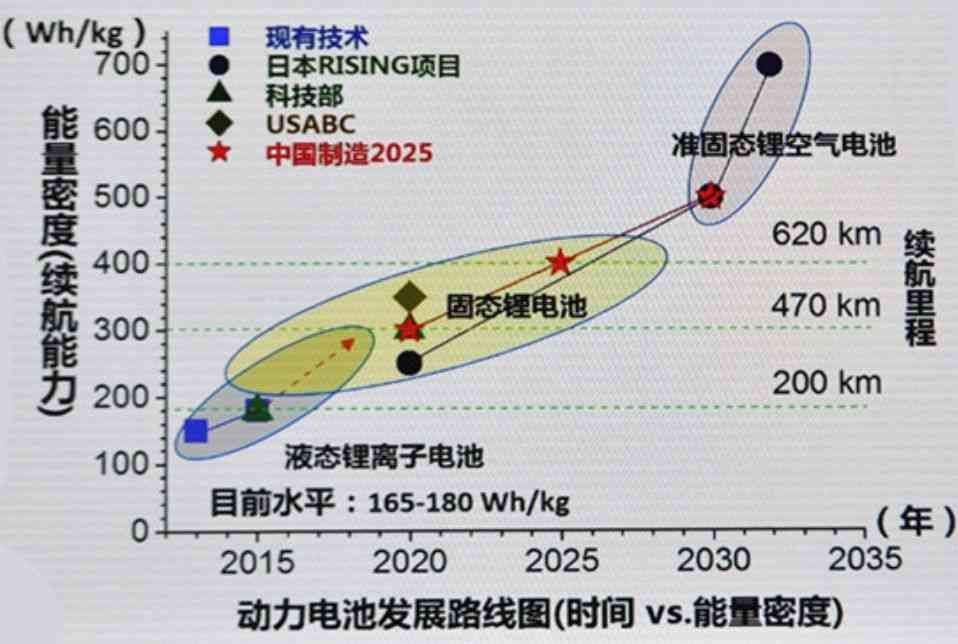

相较于传统锂电池,固态电池的优势那叫一个显著。首先就是能量密度,这可是决定电动汽车续航里程的关键因素。固态电池使用固态电解质取代传统锂离子电池中的电解液,使得正负极材料的选择更加自由,能够使用高比容量的材料,理论能量密度远超传统锂电池。打个比方,同样体积的固态电池,能储存的电能更多,这就好比给电动汽车装了个 “超级油箱”,续航里程蹭蹭上涨,轻松消除你的 “里程焦虑”。

安全性更是固态电池的一大亮点。传统锂电池在高温、碰撞、过充等极端情况下,液态电解质容易泄漏、燃烧甚至爆炸,就像个 “定时炸弹”。而固态电池的固态电解质物理性质稳定,不易燃易爆,从根源上降低了起火风险,即使遭遇意外,也能最大程度保障使用者的安全,让你开车、用电子产品都更安心。

在寿命方面,固态电池也表现出色。它具有更好的化学稳定性,充放电循环过程中电极材料的结构不易被破坏,所以循环寿命更长。简单来说,就是电池能用的次数更多,衰减更慢,减少了频繁更换电池的麻烦,长期使用下来,既省心又省钱。

充电速度快也是固态电池的拿手好戏。固态电解质独特的结构让电子和离子传输效率更高,充电时能快速吸纳电量,大大缩短充电时间,相比传统锂电池,充电时间甚至能缩短一半以上,让你的出行更加便捷高效,临时补电就跟加油一样快,告别漫长的充电等待。

巨头纷纷入局,固态电池产业化 “进行时”

华为:技术攻坚,解决硅基负极难题

在固态电池研发的赛场上,华为也不甘示弱。11 月 15 日,国家知识产权局披露,华为公开了硅基负极材料的专利,名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。这一专利意义重大,主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,为提升负极的循环稳定性立下汗马功劳。

要知道,目前商业化的锂离子电池大多采用石墨作为负极材料,其理论比容量为 372mAh/g,而硅基材料的理论比容量高达 42mAh/g,是石墨负极的 10 倍左右。但硅基负极在充放电过程中体积膨胀率高,最大体积膨胀率高达 3%,远高于石墨负极的 10% - 12%,这使得硅基负极循环寿命相比石墨负极更低,仅为 3 - 5 次,远低于石墨负极的 15 次以上,成为限制其大规模使用的瓶颈。

华为的这项专利通过使高硅氧比硅基颗粒分散在低硅氧比硅基基体中,实现了不同硅氧浓度限域分布,所得硅基负极材料兼顾高容量和高循环稳定性。专利显示,采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧 / 碳复合负极材料制备的电池,其循环性能得到明显提升,充满电状态时电极片的膨胀率明显降低,循环 6 次后电芯的膨胀率明显降低。此外,高硅氧比硅基颗粒表面导电层的设置还可以提高高硅氧比硅基颗粒的电导率,提高含硅基体和硅基颗粒两种不同硅氧比结构间的界面电导率;同时可以在高硅氧比硅基颗粒表面形成限制层,有效降低脱嵌锂造成的体积膨胀。随着华为等科技巨头在硅基负极技术上的突破,固态电池的能量密度有望进一步提升,为新能源产业发展注入强大动力,让我们离高性能电池的未来又近了一步。

孚能科技:多线突破,半固态与全固态齐头并进

孚能科技在固态电池领域那可是多点开花,成果斐然。在半固态电池方面,已经推出了三代产品,每一代都有独特的技术亮点。

第一代半固态电池采用凝胶固态化技术,能量密度可达 280 - 3Wh/kg,并且在安全性上表现卓越,可通过 1 毫米钢针穿刺且不起火、不燃烧,早在 2022 年就实现量产装车,获得了东风、广汽、吉利以及众多海外客户的认可,为半固态电池的商业化开了个好头。

第二代半固态电池更是精进,采用新型氧化物 / 聚合物固态电解质涂覆和致密化技术,不仅提升了高镍三元高能量密度锂离子动力电池的安全性,还降低了固态界面阻抗,让锂离子迁移能力大幅提升。其能量密度达到 330Wh/kg,快充能力超过 3C,循环寿命超过 4 次,行驶里程预计超过百万公里,低温性能极佳,在 - 20 度下仍能保持 90% 能量密度,这样的性能表现让它获得高端乘用车和低空经济领域头部客户的青睐,已完成 DV 与 PV 测试,准备小批量量产,有望在更多高端车型上一展身手。

第三代半固态电池引入高电导率固态电解质快离子环技术、超高镍正极及负极材料表面固态化技术、负极膨胀抑制技术,极大降低电解液用量,提升正极材料热稳定性和安全性,能量密度可达 4Wh/kg,当前正在紧锣密鼓地进行车规级认证以及产业化开发,未来可期。

而在全固态电池领域,孚能科技同样取得了重大突破。硫化物体系的固态电池已进入产品产业化开发阶段,沿用公司完善的叠片软包电池的制备工艺及设备,正极采用高镍三元、负极采用高硅负极 / 锂金属,能量密度超过 4Wh/kg 的固态电池已进入实测阶段,电芯循环稳定,安全性得到跃升,具备电芯层级的热质控自关断能力,为全固态电池的量产奠定了坚实基础。同时,孚能科技还在开发一款基于氧化物 / 聚合物体系的全固态电池,采用锂金属负极和高镍正极,能量密度可达 5Wh/kg,电池工作压力极低,目前兼容锂金属负极和高镍正极的复合电解质材料已开发完成,并研发了独特的电解质层工艺,可以实现超薄电解质层的高效制备,展现出强大的技术研发实力,有望在未来固态电池市场占据一席之地。

亿航智能:飞行汽车搭载,完成全球首次 eVTOL 固态电池飞行试验

再把目光投向天空,亿航智能携手欣界能源、国际先进技术应用推进中心 (合肥) 低空经济电池能源研究院,在固态电池应用上搞出了个大动静。他们联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破,让 EH216 - S 电动垂直起降航空器成功完成单次不间断飞行测试,飞行时间达到 48 分 10 秒,续航时间相较于传统配置可提升 60% - 90%,这标志着全球首个无人驾驶载人 eVTOL 完成固态电池飞行测试,在城市空中交通领域具有里程碑意义。

这款高性能固态锂电池采用金属锂作为负极,氧化物陶瓷作为电解质,具备更高的能量密度(官方标注为 480 Wh/kg)和安全性。相比液态锂电池,它具有更高的能量密度、更好的热稳定性、更低的易燃性、更宽的工作温度范围、更高的存储稳定性以及绝佳的免维护特质。而且它经过了严格的检测,包括电气性能、机械性能、安全性能等多个方面的测试,涵盖高温、针刺等极端条件下的表现,在各种使用场景下均能保持安全稳定,为乘客和操作人员提供了坚实的安全保障,为城市空中交通运输、消防应急等多种作业场景开辟了新的可能。

亿航智能计划与欣界能源继续深入合作,目标争取在 2025 年底前实现固态电池在 EH216 - S 的认证和装机量产,进一步提升续航时间,预计 2025 年有望进一步提升 25% 至 60 分钟,届时将大大提升航空器的续航时间和运营效率,减少维护投入,极大丰富未来的运营场景。此次飞行试验的成功,不仅证明了 eVTOL 搭载固态电池的技术路线切实可行,也为固态电池在低空经济领域的广泛应用打开了大门,让我们对未来的空中出行充满期待。

固态电池商业化:曙光初现,仍有挑战

量产时间提前,企业纷纷布局

随着技术的不断突破,固态电池的商业化进程正在加速。诸多企业纷纷布局,量产时间节点不断提前,让我们看到了固态电池大规模应用的曙光。

美国的 Quantum Scape 在固态电池领域堪称先锋,2024 年 10 月宣布已开始小批量生产首批原型 B 样品固态电池,并向汽车客户送样测试,此前更是计划在 2025 年实现量产,产能扩张至 1GWh,长期规划超 21GWh,其技术路线主打高能量密度,目标直指解决电动汽车的续航痛点。

在国内,卫蓝新能源计划在 2027 年之前实现全固态电池的规模化量产,今年其固态电池(固液混合电池)预计出货量约 3GWh,目前产能约 7GWh,明年计划扩产至 16GWh,远期规划产能超过 1GWh。清陶能源也不甘落后,第一代半固态电池已实现量产,第二代 2024 年开始量产,2025 年将有多款车型搭载,第三代全固态电池正在验证中,预计 2027 年量产装车。比亚迪、宁德时代等行业巨头同样积极备战,比亚迪预计 2027 年将小批量生产固态电池,单体能量密度 4Wh/kg;宁德时代 2024 年增加对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超 1 人,目前主攻硫化物路线,已进入 20Ah 样品试制阶段,预计 2027 年全固态电池小批量生产。

放眼全球,日本松下新能源 2023 年 12 月首次公开产品,预计 2029 年前量产;丰田预计 2026 年生产,2027 至 2028 年使全固态电池进入实用化阶段,2030 年后大规模生产,目标年产 9GWh。韩国 LG 新能源首次量产聚合物全固态电池的时间从 2026 年推迟到 2030 年,三星 SDI 计划在 2024 年内完成全固态电池的主要生产工艺和投资计划,预计 2027 年开始量产。各国企业你追我赶,都想在固态电池商业化的赛道上抢占先机。

国内的产业化推进更是多点开花,青岛硫化物全固态电池中试线投产就是一个亮眼的例子。高性能 20Ah 车载硫化物全固态电池中试线在崂山区落地并试运行,该中试线依托青岛中科源本新能源有限公司建设,可月产 20Ah 电池 10 片,预计到 2026 年年底,生产线规模扩大至 2GWh,率先在青岛实现硫化物全固态电池批量化生产并投放市场,为国内固态电池产业发展注入强大动力,进一步完善了新能源汽车的产业链配套。

成本、技术难题待解

然而,固态电池产业化的道路并非一帆风顺,成本和技术难题犹如两座大山,横亘在前进的道路上。

成本方面,固态电池目前面临着较大的挑战。首先是原材料成本高,以硫化物电解质为例,其价格通常超过每公斤 195 美元,而商业上可行的固态电池电解质的生产成本必须低于每公斤 50 美元,尽管中国科学技术大学研发出原材料成本每公斤仅 14.42 美元的新型硫化物固态电解质,但这只是原材料成本,固态电池生产还需经过精密加工和严格测试,整体成本依然居高不下。南都电源自主研发的固态电池,能量密度可达 350Wh/kg,循环寿命 2 次,成本较普通锂电池增加 10%-15%,这在一定程度上反映了当前固态电池成本降不下来的困境。

生产工艺复杂也是导致成本难以下降的重要因素。固态电池的生产工艺比传统锂离子电池更加复杂,需要开发新的生产设备和工艺流程。例如,全固态电池目前仍然只能采用传统的涂布叠片工艺进行制作,由于缺乏液态电解液的浸润性帮助,层与层之间无法实现紧密、稳定结合,容易出现脱层现象,影响电池性能,为了解决这些问题,又需要投入更多的研发和生产成本。

技术上,固态电池同样面临诸多瓶颈。全固态电池的固固接触问题一直是个棘手难题,固态电解质与电极材料之间的界面接触不良,会导致电池内阻增大,影响电池的导电率、能量密度等性能指标。广汽埃安就曾指出,全固态电池因其固固接触的界面特性,导致接触阻抗大、稳定性差,使得电池容量衰减迅速,寿命缩短,虽然其通过界面改性技术在一定程度上缓解了该问题,但要彻底攻克仍需努力。

不同的固态电池技术路线也各有优缺点和发展瓶颈。氧化物固态电池机械和热稳定性好,但离子电导率低,界面问题严重;聚合物电解质柔软性比较好,容易加工,形成良好的界面接触,但离子电导率低;硫化物离子导电率最高,是全固态电池未来最可能的技术路线,但离子产品成本 / 价格非常高、空气稳定性较差。企业在选择技术路线时,往往需要在性能、成本、稳定性等多方面进行权衡,这也增加了技术研发和产业化的难度。

应用场景:不只是汽车,未来无处不在

新能源汽车:续航飙升、安全无忧,车企加速布局

在新能源汽车领域,固态电池无疑是各大车企眼中的 “香饽饽”。就拿续航来说,固态电池能量密度的提升能直接转化为更长的续航里程,轻松解决消费者的 “里程焦虑”。一些车企已经推出或计划推出搭载固态电池的车型,像智己 L6 光年版搭配半固体电池,实现了四驱 CLTC 1 公里续航;还有奔驰、宝马、大众等国际车企巨头,也纷纷与固态电池企业合作,加速固态电池上车进程,预计未来几年内,搭载固态电池的新车将如雨后春笋般涌现,让长途出行变得更加从容。

安全更是固态电池赋予新能源汽车的一大 “法宝”。固态电解质不易燃、不挥发,从根本上降低了电池起火、爆炸的风险。在碰撞、高温等极端情况下,固态电池能保持稳定,避免热失控,为驾乘人员的生命安全保驾护航。这对于提升消费者对新能源汽车的信心至关重要,毕竟安全是出行的首要考量,有了固态电池的加持,新能源汽车将更具市场竞争力。

低空飞行器:高能量密度、轻量化,开启飞行新篇

随着低空经济的崛起,低空飞行器如飞行汽车、无人机等对电池提出了严苛要求,固态电池恰好能满足这些需求。其高能量密度特性可为飞行器提供强劲动力,让飞行时间大幅延长。亿航智能的 EH216 - S 电动垂直起降航空器搭载固态电池后,单次不间断飞行时间达到 48 分 10 秒,续航提升显著,展示了固态电池在该领域的巨大潜力。

而且,固态电池有助于飞行器实现轻量化设计。相较于传统电池,固态电池在保证能量供应的同时,自身重量更轻,这对于对重量敏感的低空飞行器来说意义非凡,能够降低能耗、提升载重,为物流配送、载人飞行、应急救援等应用场景带来更多可能,开启城市空中交通的新篇章。

储能领域:稳定可靠,支撑能源转型

在储能领域,固态电池同样前景广阔。大规模储能系统需要电池具备高安全性、长寿命和高能量密度,固态电池完美契合这些要求。它能够稳定存储电能,在用电低谷时储存多余电力,用电高峰时释放,有效平衡电网供需,助力可再生能源如风能、太阳能的大规模接入与消纳,减少能源浪费,推动能源结构向绿色低碳转型。

一些储能项目已经开始试点应用固态电池。例如,海博思创推出的 HyperSafe 系列本质安全固态电池储能系统,不仅增强了电池安全特性,实现从传统被动安全到主动安全抑制,还能提升系统集成度、降低成本,为未来储能市场的健康发展提供了新选择,有望在更多储能场景中得到推广应用。

消费电子:小型化、高性能,革新使用体验

消费电子领域也是固态电池的 “用武之地”。如今,智能手机、平板电脑、智能手表、无线耳机等设备日益轻薄化、多功能化,对电池续航和安全性要求越来越高。固态电池的高能量密度能在有限空间内储存更多电能,为设备提供持久续航;同时,其安全性保障了使用过程中的稳定,避免因电池问题导致设备故障或安全事故。

未来,随着固态电池技术的成熟与成本降低,我们有望看到更多搭载固态电池的消费电子产品问世,手机一天一充甚至几天一充将成为常态,可穿戴设备也能摆脱频繁充电的困扰,为用户带来前所未有的便捷体验,彻底革新我们的数字生活。

机器人:动力强劲、持久耐用,赋能智能未来

在机器人领域,无论是工业生产中的机械臂,还是服务型机器人、特种机器人,都需要可靠的动力源。固态电池的高能量密度、长寿命特性,能为机器人提供持久动力,使其能够长时间、高强度工作,减少停机充电时间,提高生产效率与服务质量。

例如,在物流仓库中,搬运机器人搭载固态电池后,可以不间断地搬运货物,提升物流周转速度;在医疗、救援等场景下,特种机器人凭借固态电池的稳定供电,能够在复杂环境中持续执行任务,拯救生命、排除危险,为智能机器人产业的蓬勃发展注入强大能量,助力人类迈向更加智能化的未来。

投资风口还是炒作泡沫?

在资本市场,固态电池概念那可是相当火爆,吸引了无数投资者的目光。A 股市场上,固态电池指数时不时就来个大幅波动,牵动着股民的心。就拿 1 月 7 日来说,固态电池板块较上一交易日上涨 0.19%,德尔股份领涨,当日上证指数报收于 3229.64,上涨 0.71%,深证成指报收于 9998.76,上涨 1.14%。从资金流向看,当日固态电池板块主力资金净流出 4.37 亿元,游资资金净流入 9549.48 万元,散户资金净流入 3.42 亿元,板块个股也是涨跌各异,像德尔股份报 25.12 元,涨 10.18%;蔚蓝锂芯报 13.60 元,涨 10.03%;雄韬股份报 18.82 元,涨 9.99% 等。

这种热度背后,其实有些 “暗流涌动”。部分公司打着固态电池的旗号,股价跟着概念 “起飞”,实际上技术实力和业务占比根本撑不起这股价。有些企业只是稍微涉足固态电池产业链的某个小环节,或者仅有一些尚在实验室阶段、离商业化还远得很的技术储备,就被市场热炒。对于投资者而言,可不能光看概念就盲目跟风,得深入研究企业的研发进展、量产能力、市场份额等实打实的指标,理性判断投资价值,别一不小心掉进了 “炒作陷阱”,只有紧跟真正有实力实现技术突破与量产落地的企业,才能在固态电池这场投资盛宴中分到一杯羹,而不是被泡沫淹没。

本文链接:http://hainhha.cn/gp/17911.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。